Представляя пред собою облик давно уже ушедших в мир иной подвижников благочестия, старцев, молитвенников, всех тех, кто своей жизнью и трудами показал нам самый верный путь в Царство Божие, тех, кто не жалея сил, трудился сам, вел ко спасению других, — я всегда благодарю Бога, что Он дал мне грешному такую возможность. Возможность узнать об этих людях и пройти по местам их подвигов.

И мне всегда вспоминаются слова Святителя Антония Сурожского, сказанные им о дне памяти святых угодников, о том, как важно и нужно это для нас: «Это день, когда мы радостным, ликующим сердцем говорим Богу: Господи, спасибо, что они жили, спасибо, что они явили нам пример того, как можно жить, спасибо, что через столетия до нас дошло животворное их слово! Спасибо вам, святители Христовы, преподобные отцы, наставники наши, что вы так услышали глас Господень, так восприняли Его Евангелие, что стоите вы перед нами как образ подлинного, истинного христианского жития!» [1].

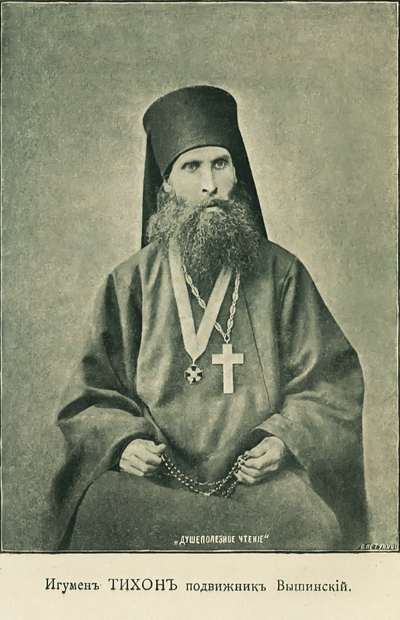

И одним из сей когорты подвижников Святой Руси был игумен Тихон (Ципляковский), ученик и духовник Святителя Феофана Затворника. Отец Тихон прошел долгий монашеский путь, он совершил паломничество по Святым местам Востока и Святой Горы Афонской, стоял во главе нескольких монастырей, оставил после себя немало исторических и духовных трудов, а также писем, обращенных к своим чадам. Эти труды отца Тихона еще не полностью исследованы и ждут своего часа.

Он был уроженцем старинного села Гремячево Шацкого уезда Тамбовской губернии и происходил из семьи потомственных священнослужителей.

Иаков Григорьевич, как звали его в миру, родился в 1838 году и был младшим сыном священника села Гремячево – Григория Ивановича Ципляковского.

Из «Окладных книг 1676 года: Церковь великого чюдотворца Николая в Шатском уезде в селе Гремячем. У тое церкви двор попа Пантелеймона, двор попа Мирона, двор дьячка Митрошки Федорова сына попова. У тех церковные земли в двух полях по шести чети, а в третьем три четверти» [2]. В 1862 году в селе на средства прихожан была выстроена новая каменная церковь во имя Святителя Николая Чудотворца [3].

В раннем возрасте он лишился своего отца и поступил в Шацкое Духовное училище при помощи своих старших братьев, которое и окончил в 1854 году. В Тамбовскую Духовную семинарию он также поступил по совету своего старшего брата Василия Григорьевича Сперанского, которую успешно окончил в 1860 году.

Уже в молодых летах Иаков Григорьевич почувствовал влечение к иноческой жизни и желание не искать славы «в миру». По окончании курса Тамбовской Духовной семинарии «некоторое время занимал должность делопроизводителя последовательно у двух мировых посредников Тамбовской губернии, но пребывание в миру не удовлетворяло Иакова Григорьевича, и он в 1864 году променял мирскую жизнь на подвиги поста, послушания и молитвы, для чего избрал Вышинскую пустынь» [4].

21 августа 1864 году он был зачислен в число указанных послушников Шацкой Вышенской Успенской пустыни.

21 июля 1865 года он был покрыт рясофором, 13 февраля 1866 года пострижен в монашество с именем Тихон, в честь прославленного в 1861 году Святителя Тихона Воронежского и Задонского, а 24 июля 1866 года был рукоположен в сан иеродиакона [5].

Любовь отца Тихона к своему святому покровителю Святителю Тихону Задонскому была безгранична: «До самой смерти в изголовьях его постели находилось живописное изображение сего Святителя», а его сочинениями он зачитывался [6].

И в этой святой обители Промыслом Божиим он стал учеником, а впоследствии и духовником величайшего мыслителя своего времени, писателя и аскета, Святителя Феофана Затворника, избравшего для подвигов эту уединенную обитель.

Начало своей монашеской жизни он начал при настоятеле этой святой обители архимандрите Аркадии. Отец Аркадий управлял обителью целых 45 лет, с 1862 года по 1907 год.

«Строгий к себе, почти суровый, молчаливый, он умел сорастворять строгость власти настоятеля с любовию отца к подчиненной ему братии. Смиренный, нестяжательный, не имевший с собой иногда и копеек, он являлся примером для братии молитвенной настроенности, усердия к церковной службе, скромности в обстановке и воздержания в пище. Сосредоточенный, почти замкнутый, он умел находить в себе живой родник неисчерпаемой любви ко всем людям, ко всем ближним, кто бы они ни были. Сколько слез, горя и нужды отерто им! Сколько незримо для людей помощи и благотворения раздавала его рука; сколько нужды и беды народной удовлетворено им тайным благотворением, — то видел Один Господь, знала его неоскудевающая рука, да чувствуют сердца тех, кому помогал он» [7].

Деятельность архимандрита Аркадия на пользу России, Русской Православной Церкви и общества не могла не снискать к нему внимания начальства: «Он уже в 1867 году возводится в сан архимандрита, затем был избран Почетным членом Попечительства о бедных воспитанниках Тамбовской Духовной семинарии, Председателем Попечительства о таковых же воспитанниках Шацкаго Духовного училища, Почетным Членом Тамбовского Епархиального Училищного Совета, Почетным Попечителем церковных школ Шацкого уезда. Он имел все награды, начиная с наперсного креста и ордена святой Анны III степени и кончая орденом святой Анны I степени; имел знак Российского Общества Красного Креста; золотой наперсный крест с бриллиантовыми украшениями из Кабинета Его Величества. За деятельное содействие просвещению Святейший Синод неоднократно преподавал отцу архимандриту свое благословение и с грамотой, и без грамоты» [8].

При архимандрите Аркадии пустынь стала руководствоваться строгим общежительным уставом, что благоприятствовало развитию монастыря и духовным подвигам братии. Пустынь стала не только духовным, но и просветительским центром. Духовным и просветительским подвигам настоятеля содействовала Пресвятая Богородица через главную святыню обители – чудотворную Казанскую икону Божией Матери, именуемую «Вышенская».

«25 число ноября 1827 года останется навсегда памятным для Вышенской Пустыни; в этот день ее посетила особенная милость Божия. В храм этой пустыни перенесена и поставлена была чудотворная икона Казанской Божией Матери и при ней серебряный вызолоченный крест, с частями мощей св. евангелиста Матфея, Василия Великого, Спиридона Тримифунтского и частию крови Предтечи Христова Иоанна.

Икона эта написана, древнею кистью, на доске не слишком большого размера (около ½ аршина). Впоследствии, иждивением покойного помещика С.К.Нарышкина, она украшена серебряною, чеканною, с позолотой и разными драгоценными камнями, ризою. По отзыву знатоков, риза эта стоит не менее двух тысяч рублей» [9].

Вышенская Успенская пустынь «находится в Шацком уезде, Тамбовской епархии, на правом берегу реки Выши, в полуверсте от впадения ее в реку Цну, в двадцати пяти верстах от города Шацка. На настоящем месте существует Вышенская пустынь с 1625 года. Это видно из копии с отводной памяти, написанной по грамоте, Великия старицы Инокини Марфы Иоанновны, матери Царя Михаила Феодоровича. Начало свое пустынь Вышенская получила ранее 1625 года, и существовала, только неизвестно сколько именно лет, на ином месте, в восьми верстах от настоящего, вверх по реке Выше, на левом ее берегу… Устное предание, издревле хранящееся, говорит и о причинах, побудивших монахов перейти на настоящее место. Предание это гласит так: монахи Вышенской пустыни на старом месте терпели беспрестанные обиды от лесных жителей – Мордвы, в то время еще не крещеной, а потому и вынуждены были удалиться оттуда на безопасное место» [10].

В XVII и XVIII веках обитель была небольшой и очень бедной, с немногочисленной братией. Через сто лет, в декабре 1724 года, пустынь вообще была «упразднена и приписана к Черниеву монастырю за малобратственностью и бедным положением» [11]. Однако во второй половине XVIII века деятельность Успенской Вышенской пустыни возобновилась.

Именно на эту уединенную и затерянную в лесах обитель и обратил внимание Преосвященный Феофан (Говоров). И такое положение монастыря привлекало в него очень многих ищущих уединенной жизни.

Еще в молодости Георгий Васильевич Говоров встретился с известным старцем Киево-Печерской Лавры иеросхимонахом Парфением (Краснопевцевым). Строгий аскет, день и ночь пребывавший в непрестанной молитве, отец Парфений оказал на него огромное влияние.

15 февраля 1841 года с разрешения академического и высшего духовного начальства ректором Киевской Духовной академии архимандритом Иеремией (Соловьевым) был совершен чин пострижения в монашество Георгия Васильевича Говорова с именем Феофан, что значит «Богом явленный», в честь преподобного Феофана Исповедника Сигрианского.

Уже, будучи монахом, отец Феофан сподобился попасть на Святую Землю, где деятельно потрудился в Русской Духовной миссии (1847-1854 гг.).

По воспоминаниям И.А. Крутикова: «Будучи на Востоке, наряду с официальной деятельностью иеромонах Феофан делал и то, к чему влекло его сердце: так, он знакомился с подвижнической жизнью на Афоне, в Египте и Лавре Саввы Освященного и сам старался подражать им, изучал писания древних аскетов, для чего рылся в библиотеках Востока, стараясь найти для себя нужные, полезные рукописи. Феофан занимался переводом по частям творений св. отцов, греческого Добротолюбия. Сверх того, Феофан в Иерусалиме же приобрел некоторые знания в еврейском и арабском языках, имея те или иные житейские отношения к евреям и арабам, составляющим значительную часть населения Иерусалима и его окрестностей. Необходимость заставила узнать французский язык, ибо это был язык всех официальных и письменных международных сношений. Феофан значительные познания приобрел здесь и опытность в деле сношения с иноверцами, на деле узнал, в чем заключается сила их пропаганды и слабость, и потому сам мог с успехом противодействовать вредным для Православия стремлениям католицизма и протестантства и другим подать надежный совет» [12].

В 1861 году Преосвященный Феофан (епископ Тамбовский и Шацкий в 1859-1863 гг.) принял участие в прославлении Святителя Тихона Задонского, которого сильно почитал и высоко ценил. «Мы можем сказать, что нравственно-христианские взгляды епископа Феофана в значительной степени вырастают из нравственного учения святителя Тихона, только стиль его речи другой: мы не должны забывать, что между ними лежит целое столетие, и епископ Феофан получил философское образование в духовной академии. Если для святителя Тихона духовным источником было Священное Писание, то епископ Феофан был больше под влиянием патриотической аскетики, пережившей свое возрождение в России в первой половине XIX века. Важнейшую роль при этом сыграло русское старчество, и особенное школа Паисия» [13]. Святитель Тихон Задонский оказал очень большое влияние буквально на все мировоззрение Феофана Затворника.

В 1866 году Преосвященный Феофан написал прошение об уходе на покой и поселился в Вышенской пустыни в маленьком деревянном домике с церковью. Его духовником впоследствии и стал игумен Тихон (Ципляковский).

О причинах добровольного оставления епископом Феофаном архиерейской кафедры и ухода на покой, а затем и в затвор, его биографы высказывали различные суждения.

Профессор Иван Корсунский писал, что епископ Феофан относился к числу тех архипастырей, которые были склонны к уединенной жизни и непрестанной молитве: «Невозможно было всегда, непрестанно молиться архипастырю, обремененному множеством дел епархиального управления, находившемуся на поприще служения архиерейского в одной из обширнейших епархий, какою была, например, епархия Владимирская. Невозможно было также всегда соблюсти и того спокойного, возвышенного настроения духа, которое подобало для того, чтобы Господь вселился и обитал в нем, чтобы исполнены были такие правила подвижнического жития в иночестве, как: непрестанно молись, пребывай в безмолвии, бегай шума мирского, восприми кротость и терпение» [14].

Его духовник игумен Тихон (Цыпляковский) свидетельствует, что Святитель «сильно тяготился многосложностью своих обязанностей, не дававших ему возможности сосредоточиться в самом себе и заниматься излюбленным им делом – изучением Священного Писания и отеческих творений. Его тянуло в тишину уединенной кельи, к мирной жизни вдали от мира и его суеты» [15].

Тамбовский биограф и один из первых исследователей трудов Святителя Феофана, – П.А.Смирнов приводит его слова в письме к митрополиту Санкт-Петербургскому Исидору (Никольскому): «Я ищу покоя, чтобы покойнее предаться занятиям желаемым (духовному писательству), но не дилетантства ради, а с тем непременным намерением, чтобы был и плод трудов – не бесполезный и ненужный для Церкви Божией. Имею в мысли служить Церкви Божией, только иным образом служения» [16], а своему родственнику Святитель написал более четко: «Я с молодых дней этого искал и просил, чтобы никто не мешал мне пребывать непрестанно с Богом» [17].

Намереваясь полностью посвятить себя молитве и богословским трудам, в сентябре 1866 года «Владыка Феофан отправил в Св. Синод одно за другим два прошения, в которых говорил, что скудость содержания и хлопотливые способы добывать его не дадут ему покоя при управлении обителью. Посему просил уволить его от управления обителью и исходатайствовать ему пенсию» [18]. Это сообщение оставил в своих воспоминаниях и игумен Тихон (Цыпляковский), который и был духовником Святителя в годы его затвора, с разными перерывами на другие послушания [19].

В сентябре 1866 года Святейший Синод постановил «уволить Преосвященного епископа Феофана от управления Вышенской пустынью, предоставить ему право служения, когда пожелает, подчинить ему по церковно-богослужебной части братию Вышенской пустыни так, что бы они совершали с ним церковные службы по его назначению, предоставить в его распоряжение занимаемый им флигель, обязав пустынь приспособить, ремонтировать, исполнять желания епископа относительно трапезы и назначить ему пенсию в 1000 рублей со дня увольнения на покой от управления Владимирскою епархиею, т. е. с 17 июня 1866 года» [20].

Теперь уже окончательно претворилось в жизнь его заветное желание и настало время для постоянной молитвы, изучения Священного Писания и творений святых отцов, время для работы над переводами и обширной переписки.

26 июля 1868 года иеродиакон Тихон (Ципляковский), по словесному распоряжению Преосвященного Феодосия (Шаповаленко), епископа Тамбовского и Шацкого, который сменил на кафедре Святителя Феофана, был перемещен в Тамбовский Архиерейский дом и 11 сентября того же года рукоположен Владыкой в сан иеромонаха [21].

Но «жизнь в губернском городе была не по сердцу искателю уединения и иноческих подвигов, вследствие чего иеромонах Тихон вскоре отправился на Афон, с целью там остаться навсегда» [22]. Искатель уединения и иноческих подвигов иеромонах Тихон отправился туда по благословению Святителя Феофана, который всегда помогал ему своими советами.

Паломничество традиционно на Руси называли благочестивым делом: «Понимая православное благочестие как истинную и святую веру, а самое главное – исполнение требований и правил христианской жизни, ибо "вера без дел мертва" (Иак. 2,20), русские люди воспринимали паломничество, в отличие от западно-христианской традиции, как святое, божественное дело. О таком понимании благочестия очень точно сказал святитель Димитрий Ростовский: "Благочестие означает благое, то есть доброе почитание Господа. Ибо слово "благочестие" слагается из двух слов "благое" и "честное". Благое и честное, соединенное воедино, составляют благочестие. На деле же благочестие обнаруживается в благом, истинном, нелицемерном почитании Бога. Ибо много нас, христиан, но не все мы почитаем Его благо, чаще же чтим Его только устами, сердцем же далеко отстоим от Него; только сохраняем вид благочестия, силы же Его отрекаемся; только называемся христианами, творим же дела язычников". В словах святителя по сути раскрыт духовный смысл православного паломничества, как его понимали и понимают бесчисленные поколения русских богомольцев, с чистым сердцем и открытой Богу душой совершавших поклонение святым местам» [23].

Святитель Григорий Нисский очень четко определил истинные причины для паломничества в Святую Землю: «Встреча с добрыми и приятными людьми и памятники великого человеколюбия к нам Господа, которые показали мне на месте, были для меня предметом величайшей радости и веселия; потому что в том и другом открылся для меня праздник Божий; и в том, что я видел спасительные следы пребывания здесь оживотворившего нас Бога» [24].

Вообще у богомольцев было всегда особое восприятие Святой Земли, ибо они считали Палестинские святыни алтарем мира. Паломник, сходивший пешком в Святую Землю, посетивший Константинополь, Святую Гору Афонскую, вызывал у соотечественников заслуженное уважение.

В воспоминаниях Н.Ларина, родственника игумена Тихона, опубликованных в 1915 году, рассказывается об этом паломничестве: «Он познакомился с одним боголюбцем, который, собираясь поклониться святым местам Палестины, как человек состоятельный, предложил дяде сопровождать его к местам поклонения, принимая все расходы по путешествию за свой счет. Мысль побывать в местах, освященных пречистыми стопами Богочеловека, всегда была вожделенною для иеромонаха Тихона; поэтому он с величайшей радостью согласился на предложение благочестивого мирянина, имя коего я, к сожалению, не припомню. Сподобившись поклониться Живоносному Гробу Господню и прочим святыням Востока, иеромонах Тихон прибыл, наконец, к порубежному столпу Православия – на св. Афонскую Гору, где, распростившись, вероятно, с благодетелем, и решился остаться навсегда. Отсюда он пересылал в свое отечество на имя своего брата, священника прихода села Аксеновки Спасского уезда Ивана Григорьевича Ципляковского, книги, брошюры и картины издания Св. Горы для продажи желающим. Но как ни дорог был Афон сердцу дяди моего, однако навсегда остаться здесь ему не удалось: слабость здоровья принудила его оставить место, с которым он мысленно не расставался за весь период остальной своей жизни» [25].

К сожалению ни в одном из обнаруженных Послужных списков отца Тихона, не указаны точные даты его нахождения в этом паломничестве, как и не указано проживание на Святой Горе Афонской. Так в небольшой статье О.Ю.Левина «Тихон Вышенский (Иаков Григорьевич Цыпляковский), игумен (к 175-летию со дня рождения)», указано, что проживал там он в 1868-1871 годах [26].

Это утверждение, несомненно, в точности совпадает с его Послужным списком, хранящимся в Российском Государственном историческом архиве, так и с Послужным списком, хранящимся в Государственном архиве Тамбовской области. Так как в промежутке с 11 сентября 1868 года, когда он был рукоположен во иеромонаха, до 10 мая 1870 года, когда он согласно своего прошения был перемещен в Вышенскую пустынь, других записей не имеется.

И он вернулся в Россию, в родную Вышенскую пустынь: «При всем желании поклоннику св. мест не довелось остаться на Афоне… Недостало сил и решимости навсегда оставить родную Россию… Много нашлось и других причин немаловажных… Пустынное пребывание с двумя – нравилось больше, но и оно имело много неудобств для немощного. Пришлось со скорбью, слезами, а затем радостно воротиться в родные края» [27].

Отец Тихон, с открытой Богу душой и чистым сердцем, совершив большое странствие по Святым местам Востока, посетив Святой Град Иерусалим, Святую Гору Афон, – вернулся в Вышенскую обитель, впитав в себя богатейший мир великих христианских святынь. Именно в это время, скорее всего и началось духовное сближение отца Тихона со Святителем Феофаном [28].

10 мая 1871 года он был официально зачислен в штат обители, а уже 8 июля 1872 года награжден набедренником. Так в эти годы в графе «Послушание» записано «Исправлял череду священнослужения и письмоводителя при отце настоятеле» [29].

Но вскоре, в 1874 году, ради послушания иеромонах Тихон вновь оставил Вышенскую пустынь и был назначен на должность казначея и эконома в Лебедянском Свято-Троицком монастыре.

10 апреля 1874 года он был определен в штат сего мужского монастыря в городе Лебедяни, а с 1 июля по 1 ноября того же года исправлял должность настоятеля.

Впервые Лебедянская Троицкая обитель упоминается в документах разрядного приказа 1626 года, когда строитель монастыря Савватий и священник Иосиф просили земли для братии. В этих же документах просители рассказали, что монастырь устроен в лесу, в 1622 году построен храм во имя Живоначальной Троицы и Пророка Ильи. В 1642 году на месте деревянной Троицкой церкви игумен Монасия заложил каменный собор. Во время строительства собора, в 1659 году, татары сожгли Лебедянь, а вместе с нею и Троицкий монастырь, строительство которого завершил уже другой настоятель игумен Дионисий в 1665 году. После пожара 1659 года в монастыре сооружаются еще две каменные церкви, возводится каменная ограда.

В 1678 году монастырь по описи имел стену каменную без башен, три каменные церкви: Живоначальной Троицы, Успения Пресвятой Богородицы, Илии Пророка над Святыми вратами. В монастыре числились игумен, одиннадцать человек братьи и два трудника. При монастыре яблоневый сад. Все это указано, как личные Царские владения Царя Федора Алексеевича.

В 1680 году монастырь был пожалован Патриарху Московскому и всея Руси Иоакиму, что дало толчок к развитию его хозяйственной деятельности. В распоряжении монастыря находились несколько сел и деревень, поля и пашни, лес, мельницы, скотные дворы, кузня, многочисленные подворья и лавки, было право брать пошлину с монастырских ярмарок.

В 1695 году Троицкий монастырь посетил Царь Петр Алексеевич и сделал значительное пожертвование, которое было употреблено на росписи стен нового храма священными изображениями и на изготовление большого колокола. Помимо денежного вклада было пожаловано богато украшенное напрестольное Евангелие.

В 1764 году монастырь сгорел, а поэтому был упразднен. От огня удалось спасти пожалованную монастырю Царем Алексеем Михайловичем икону Святой Троицы. Несколько раз относили икону в разные храмы и монастыри: Лебедянский Казанский собор, церковь села Ракитино, Липецкую монастырскую церковь Паройской пустыни, Ранненбургский Петропавловский монастырь, Елецкий Троицкий монастырь, но она чудесным образом возвращалась на свое прежнее место – в монастырский сад.

Вследствие этого чудесного явления по ходатайству Святителя Тихона Задонского было принято решение о восстановлении святой обители, а в 1775 году монастырь стал штатным третьеклассным.

В августе 1811 года в монастырь для его восстановления прибыл строитель Досифей с братией. Увидев здесь полное запустение, отец Досифей приступил к сбору пожертвований на возобновление обители. Уже в 1812 году закипела работа по восстановлению Троицкого и Ильинского храмов. За короткое время все три церкви были отстроены, обновлена вся церковная утварь. Строитель (1811-1829 гг.) Досифей буквально «воскресил» Лебедянский монастырь и за свои заслуги был возведен в сан игумена.

С этого времени началось усердное почитание и прославление иконы. Жители города Лебедяни, окрестных сел и уездов других губерний постоянно испрашивали икону для служения молебнов по домам, дворам и полям. Сельские жители особо почитали икону Святой Троицы за чудодейственную силу, охранявшую и избавляющую поля их от града, засухи и других бед.

С 1 января 1876 года по 7 февраля 1877 года иеромонах Тихон вновь исправлял должность настоятеля Лебедянского Свято-Троицкого монастыря.

По указу епископа Тамбовского и Шацкого Преосвященного Палладия (Ганкевича) 7 февраля 1877 года он был переведен на должность эконома Тамбовского Архиерейского дома [30].

По инициативе Преосвященного Палладия в 1877 году был возобновлен Тамбовский церковно-исторический Комитет, объединивший лучший церковных историков епархии. Иеромонах Тихон активно включился в эту работу и 26 марта 1877 года «По вниманию к усердной и полезной службе Всемилостивейше награжден наперсным крестом, от Святейшего Синода выдаваемым» [31].

2 ноября 1877 года отец Тихон указом Преосвященного Палладия был определен членом Епархиального Попечительства о бедных духовного звания, а 13 апреля 1878 года возведен в сан игумена «За весьма честное поведение, усердную и весьма полезную службу» [32].

В июле 1879 году по желанию братии Темниковского Санаксарского Рождества Богородицы монастыря игумен Тихон избран настоятелем этой обители и 15 сентября того же года утвержден Святейшим Синодом.

Нельзя не отметить, что выбран он был на настоятельскую должность по общему и единогласному желанию всей Санаксарской братии и в связи с тем, что прежний ее настоятель игумен Иларий не мог более управлять обителью по расстроенному своему здоровью, испросив себе увольнение на покой в Саровскую пустынь.

В рапорте епископа Тамбовского и Шацкого Преосвященного Палладия отражена и прекрасная характеристика на отца Тихона: «Благочинный монастырей Архимандрит Аркадий при рапорте от 26-го того же июня за № 115, представил акт выбора в настоятеля Санаксарского монастыря, из которого видно, что иеромонахи, иеродиаконы и монахи 25 числа июня, по совершении Божией Матери молебна в их главном Рождество-Богородицком храме, в полном собрании в общественной трапезе, избрали единодушно и единогласно себе в Санаксарский монастырь настоятелем Темниковского Архиерейского Дома эконома, Игумена Тихона, который, как им известно, поступил сначала в общежительную Вышенскую пустынь, а потом был в общежительном Лебедянском монастыре Казначеем и исправлял там должность настоятеля: следовательно, он вполне знаком с порядками монастырского общежития. Сверх того, Игумен Тихон им известен, как отличный человек» [33].

Монастырь этот был основан в 1659 году в Царствование Алексия Михайловича в трех верстах от уездного города Темникова (сейчас Темниковский район Мордовии), на левом берегу реки Мокши. Место под будущую обитель дал житель города Темникова дворянин писец Лука Евсюков, пригласивший из Старо-Кадомского монастыря первого строителя и настоятеля игумена Феодосия, построившего в 1676 году, по благословению Патриарха Московского и всея Руси Иоасафа, первый храм обители в честь Сретения иконы Божией Матери Владимирской.

Название свое монастырь получил от расположенного под его стенами небольшого озера Санаксар (что на местном наречии означает буквально: «лежащее в болотистой ложбине у возвышенности»). Просуществовав около ста лет, Санаксарская обитель от недостатка средств и братии запустела и была приписана к Саровской пустыни.

Период возобновления обители связан с именем Феодора (Ушакова) (настоятель в 1764-1774 гг.). Высочайшим указом от 7 марта 1765 года велено было вновь Санаксару именоваться монастырем. Крупным благодетелем обители был выдающийся адмирал флота Российской Империи Федор Федорович Ушаков.

По примеру древних обителей палестинских и русских постановлено было в монастыре приезжающих и приходящих богомольцев всякого звания принимать и по возможности успокаивать во всем: в помещении, пище и в духовных нуждах.

Наряду с Саровской пустынью, Санаксарский монастырь стал подлинным духовным центром, имел много сановитых почитателей в Санкт-Петербурге и Москве.

Как написал в своей книге выдающийся церковный историк, доктор философии и богословия Игорь Корнильевич Смолич: «За стенами древних русских монастырей мы находим все начала русской культуры. Вне их мы не можем ее ни понять, ни объяснить. Наша культура возросла под защитой православной Церкви. Русский монастырь был созданием всего народа. Он возник из религиозной потребности, а не из политических соображений. Монашество никогда не было организовано в какие-либо конгрегации, преследующие определенную цель. Тем не менее влияние монахов, даже не занимавших в монастыре никакой должности, было очень заметным. Попытка Петра Великого сделать русскую культуру более светской имела лишь временный успех. Если мы обратимся к истории русской мысли в XIX веке, то бросим ли мы взгляд на Гоголя или на славянофилов, на Достоевского или на весь вообще философский мир последующих лет, вплоть до последнего времени, мы всегда найдем связь со святыми древней Церкви, мысли которых эти философы старались заново сформулировать или углубить. С этой точки зрения старчество приобретает исключительное значение» [34].

По словам Преосвященного Трифона (Туркестанова): «Послушание, на коем основан путь к богообщению, имеет, в частности, весьма важное значение в деле христианского совершенства. Оно, названное отцами исповедничеством, без которого никто из страстных не узрит Господа, есть, как достоверно известно, первое в числе вводных добродетелей в добро, ибо отсекает кичение и порождает в нас смиренномудрие» [35].

Будучи настоятелем Санаксарского монастыря, отец Тихон заботился о духовном воспитании братии, но и не оставлял плодотворной писательской деятельности.

В 1885 году тщанием игумена Тихона было издано «Историческое описание Темниковского Санаксарского монастыря». Издание мгновенно стало библиографической редкостью, и было переиздано вторично в 1888 году.

В 1881 году также вышла из печати еще одна книга отца Тихона «Общежительная Вышенская Успенская пустынь, исторический очерк и описание оной», напечатанная и на страницах «Тамбовских епархиальных ведомостей» в том же году.

Игумен Тихон «замечательный подвижник благочестия, бывший с 1879 по 1884 год настоятелем Санаксарского монастыря, взял на себя труд составить обширное жизнеописание и подготовить к печати поучения, фрагменты бесед и несколько писем преподобного Феодора Санаксарского; это чрезвычайно важное собрание было им опубликовано в Тамбовских епархиальных ведомостях за 1886 год (№ 3, 9, 16, 22 и 24), а затем вышло отдельным изданием. Игумен Тихон имел возможность учесть как составитель не только изданное о. Порфирием (монах Оптиной пустыни Порфирий Григорьев, который в 1847 году издал краткое жизнеописание преподобного Феодора), но и воспользовался преданиями летописными и устными, хранившимися в Санаксарском монастыре и в Арзамасской Алексеевской женской общине, основателем и Старцем которой был преподобный Феодор; кажется, именно игумен Тихон обладал всей полнотой сохранившегося к тому времени наследия преподобного Феодора. Увы, по понятным соображениям, он не мог издать все имевшееся в его распоряжении: преподобный Феодор, как увидит читатель, был Старец прямой и нелицеприятный, врачевство его духовное было неласкательно, и был он всяческой неправды немолчный обличитель, как пишет его верный ученик о. Иоанникий. В начале XX века публикацию игумена Тихона использовал епископ Никодим (Кононов), составивший сборник "Старческие советы некоторых отечественных подвижников благочестия XVIII-XIX веков", изданный в 1913 году Афонским Русским Пантелеимоновым монастырем. В 1994 году Издательский отдел Московского Патриархата этот сборник репринтным способом переиздал» [36]. Нельзя не отметить, что автор этой статьи называет отца игумена Тихона «человеком высокой духовности» [37].

22 марта 1882 года игумен Тихон «За усердную службу на благо монастыря» был удостоен «Благословения Святейшего Синода», а 15 мая 1883 года «за отлично усердную службу» награжден орденом святой Анны 3-й степени [38].

4 декабря 1884 года по ходатайству епископа Тамбовского и Шацкого Преосвященного Палладия игумен Тихон был вновь переведен на должность настоятеля в Лебедянский Свято-Троицкий монастырь [39].

Но многоразличные скорби, сопряженные с управлением монастырями, расстроили и без того слабое здоровье отца игумена Тихона, вследствие чего он в 1886 году он вынужден был подать прошение на имя епископа Тамбовского и Шацкого Преосвященного Виталия (Иосифова) удалиться на покой.

В своем рапорте от 14 марта 1886 года в Святейший Правительствующий Синод Преосвященный Виталий писал: «Вверенной мне епархии, Лебедянского заштатного Троицкого монастыря настоятель, игумен Тихон, вышел ко мне прошением об увольнении его по расстроенному здоровью и особенной склонности к уединенной жизни, от непосильной для него в настоящее время должности настоятеля монастыря и о перемещении на жительство в число братства Шацкой Вышенской пустыни, где он полагал начало монашеской жизни, с желанием остаться там навсегда, или, в крайнем случае Саровской. Из личных объяснений с игуменом Тихоном я убедился в непреклонности его намерений оставить настоятельский пост и удалиться на покой в число братства пустыни, и признаю благополезным не удерживать его на занимаемом им ныне месте» [40].

В том же рапорте Преосвященный Виталий предложил Святейшему Синоду переместить на место настоятеля Лебедянского Свято-Троицкого монастыря архимандрита Полиевкта (Пясковского), впоследствии епископа Рязанского и Зарайского, исполняющего в данное время должность настоятеля Трегуляевского Иоанно-Предтеченского монастыря Тамбовской епархии.

А на место архимандрита Полиевкта предложил Святейшему Синоду протоиерея Свято-Троицкой церкви города Тамбова Григория Смирнова, совершив перед этим его пострижение в монашество и рукоположение во архимандрита, который «не смотря на свои уже немолодые лета, крепок и бодр, энергичен и деятелен, хороший педагог, он избран духовником, признан Консисторией и одобрен Епархиальным училищным Советом в наблюдатели Тамбовских церковно-приходских школ, а как пастырь высокой нравственности» [41].

Нельзя не отметить, что прошение Преосвященного Виталия было полностью одобрено и утверждено Святейшим Синодом. Архимандрит Полиевкт (Пясковский) 4 апреля 1886 года был перемещен на должность настоятеля Лебедянского Свято-Троицкого монастыря и управлял им до 17 декабря 1888 года. Протоиерей Григорий Смирнов был пострижен в монашество 4 мая 1886 года, а 6 мая того же года рукоположен в архимандрита и назначен настоятелем Трегуляева монастыря, которым управлял до самой своей смерти, последовавшей 2 ноября 1892 года.

31 марта 1886 года по ходатайству Преосвященного Виталия и указом Его Императорского Величества из Святейшего Синода за № 694 игумен Тихон был определен в Вышенскую пустынь по расстроенному здоровью на покой. На данном указе стоит пометка «Исполнено 4 апреля 1886 года» [42].

Будучи настоятелем монастырей, он «почувствовал, что настоятельское служение оказалось ему совсем не по плечу. Строгий к самому себе, – он стремился возложить это не для всех удобоносимое ярмо и на вверенную ему братию, и в этом отношении, по отзыву более опытных наставников, даже кое-где переходил границы. Его посылали в монастыри в качестве исправителя. Воспитанный на святоотеческих книгах, он думал и старался, что жизнь монастыря устроена "по книжному". Но увы! Теория далеко оказывалась неприменимою на практике. Вследствие этого вверенная ему монастырская братия подчас совсем не могла понять своего настоятеля и не могла также оценить его благих начинаний. Настоятельское служение игумена Тихона в Темниковском Санаксарском монастыре было для него по истине тяжелым крестом. Здесь он уже окончательно убедился в том, что не только хорошим, но и даже заурядным настоятелем он быть не мог. Наряду с подвижничеством требовалось кое где и кое в чем сообразоваться и с мудростью века сего, на что, у него, как он сам выражался, совершенно недоставало смекалки. Неудивительно поэтому, что между ним и вверенною ему братиею всегда ощущалось какое-то непреодолимое средостение. Это чувствовали его подчиненные, а более их чувствовал и сознавал он сам» [43].

Сам же отец Тихон в своем прошении на имя епископа Тамбовского и Шацкого Преосвященного Виталия так описал свои немощи: «Долгое время принуждая себя к посильному несению, возложенного на меня послушания Настоятельского, я наконец чувствую постоянно крайнее изнурение от болезни, в силах физических, а от того и духом изнемогаю. Со смирением умоляю Ваше Преосвященство, – Милостивый Архипастырь, благоволите уволить меня, немощного и духом и телом, от должности Настоятеля Лебедянского монастыря и перемещением меня в число братии Шацкой Вышенской пустыни, где я полагал начало монашеской моей жизни, не думая никуда исходить оттуда, и да сподобит меня Господь и окончить там мою жизнь» [44].

Оказавшись вновь в родной пустыни, игумен Тихон предался столь радостным для него аскетическим подвигам. Первое время он чувствовал себя довольно бодро, так что участвовал в соборных служениях, ходил в трапезу и даже исполнял обязанности законоучителя местной церковно-приходской школы. Но усилившееся болезненное состояние заставило отца Тихона от всего этого отказаться, и он перестал покидать свою келью, выходя из нее только для посещения храма Божьего и кельи Святителя Феофана.

Интересно отметить, что Святитель Феофан в своем строгом затворе никого не принимал и не удостаивал разговорами, за исключением: «Настоятеля Вышинской пустыни архимандрита Аркадия (Честонова), духовника игумена Тихона (Ципляковского), бывшего настоятеля Темниковского Санаксарского и Троицкого Лебедянского монастырей, подвижника и духовного писателя, с 1886 года проживавшего в Вышинской пустыни на покое, и келейника монаха Евлампия (Феодорова), и сообщается с миром только письменно. Здесь же, в затворнической келье святителя, располагавшейся на втором этаже одного из монастырских корпусов, был обустроен домовый храм в честь Богоявления Господня, где он в полном уединении совершал богослужение» [45].

Отец игумен Тихон почитал Святителя за старца, и все, что было связано с его именем, было дорого и свято для него.

После преставления святителя Феофана игумен Тихон практически ежедневно посещал его могилу. Конечно, общение с таким величайший подвижником благочестия, каким был святитель Феофан, не могло не повлиять на внутренний мир отца Тихона. Он сильно тяготился различными должностями и искал келейного уединения.

Будучи на покое, отец Тихон продолжил заниматься писательскими трудами. Его перу принадлежит немало историко-статистических описаний монастырей, биографических исследований, материалов по истории Церкви, описаний жизни подвижников благочестия и назидательных духовно-нравственных сочинений.

В течение своей жизни игумен Тихон вел большую духовную переписку с различными людьми, активно публиковал свои материалы на страницах «Душеполезных чтений», «Тамбовских епархиальных ведомостей», немало его сочинений было издано отдельными книгами. Известный духовный писатель Сергей Александрович Нилус писал: «Назначение и цель христианского писателя – быть служителем Слова, способствовать раскрытию в Нем заключенной единой истины в ее бесконечно-разнообразных проявлениях в земной жизни христианина и тем вести христианскую душу по пути Православия от жизни временной в жизнь вечную во Христе Иисусе Господе нашем» [46].

И игумен Тихон служил на этом поприще как мог, будучи подлинным сеятелем слова! Особенно ему удавалось донести до читателя подвижническую жизнь какого-либо служителя Божия, ибо он не только ярко горел сам, как свеча пред иконами, но и всегда старался освящать путь другим.

Так на страницах «Тамбовских епархиальных ведомостей» за 1889 год, отец Тихон рассказал о блаженной кончине «смиренного послушника-труженника Петра Ивановича Салтыкова-слепца». В течение нескольких лет этот труженик, по словам отца Тихона близкий «его товарищ», будучи совершенно слепым, жил в Вышенской пустыни и служил для всей братии живым примером истинной веры и силы духа. «Кажется, все до одного жильцы Вышенские с радостною любовью взирали на своего собрата, видя в нем искреннего богомольца, ибо покойный всех поименно, с настоятеля до самого малейшего послушника, поминал ежедневно на Божиих службах, особенно литургиях… Много-много молился приснопамятный брат наш слепец (ясновидящий) и в храме Божием и в келлии» [47].

Большую любовь имел игумен Тихон к старцу святому преподобному Серафиму Саровскому. Его вера в святость отца Серафима была живой и непреложной. В своей многочисленной переписке он советовал людям иметь живую веру в заступничество отца Серафима, в его ходатайство пред Господом Богом и скорое исполнение просимого. Неоднократно отец Тихон в письмах называет старца Серафима «Ангел–молитвенник Саровский». Имел он великую любовь и к городу Арзамасу (называя этот город «Русский Сион»), его святыням: «Глядеть на Арзамас и его св. храмы – радость; а бывать в храмах постоянно – радость и сладость Господня!»

Отец игумен был лично знаком и ставил в своих письмах в пример настоятельницу Алексеевской общины города Арзамаса игуменью Евгению, тетку будущего Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Сергия и старшую дочь протоиерея Иоанна Дмитриевича Страгородского.

На многотрудном поприще настоятельницы обители Господь судил игуменье Евгении подвизаться в течение многих лет. За свои плодотворные и ревностные труды по устройству монастыря духовными властями она была неоднократно отмечена различными наградами.

В период настоятельства игуменьи Евгении в Алексеевской обители сохранялись правила и монашеский устав, заведенный в обители еще в начале XIX века, с благословения старца Санаксарской обители Федора Ушакова. По инициативе настоятельницы для духовных потребностей в монастыре была создана библиотека, в которой хранились книги по истории Церкви, поучения и творения Святых Отцов, жизнеописания подвижников, различные религиозно-нравственные журналы. Наряду с этим настоятельница состояла в различных общероссийских благотворительных и просветительских организациях. Она была ревностна в исполнении иноческих уставов, строга к себе и милосе6рдна к другим.

С годами здоровье отца игумена Тихона становилось все более и более слабым, но он, хотя и через силу, старался никогда не оставлять посещения храма Божия.

Много скорбей перенес в своей жизни своей отец игумен Тихон. Но более чем болезни телесные, его терзали «многоразличные огорчения от людей… Ревностный настоятель, истинный инок, конечно, не мог равнодушно видеть уклонений от иноческого жития и всеми зависящими от него мерами старался добре управить вверенное ему стадо» [48].

Ведя обширную переписку со многими духовными и светскими лицами «весьма отчетливо отображается подвижнический образ о. игумена, наипаче же его глубокое смирение… А по кончине святителя Феофана для некоторых лиц о. Тихон своими письмами положительно заменил преосвященного и таким образом явился продолжателем дела приснопамятного затворника Вышинского, к молитвенной помощи и наставлениям которого прибегал не только при жизни святителя, но и по кончине его» [49].

Все сильнее и сильнее тревожили отца игумена Тихона желудочные боли, и все более и более он уповал на милость Христову: «Да, я и больной, кажись бы и грешить то уж сил нет и нечем, а все грешу, богатею грехами, немощами, а пуще всего не оскудею никак злыми навыками, – прежде усвоенными и тиранствующими даже и в больном теле. Пост св. 1-й недели кое-как провел, едва живой от болей желудочных, – поговел чуточку… Только св. Лествичника слово немножко ободряет: «Не постихся, не бдех, но смирится и спасе мя Господ» (Ис. 114, 5)» [50].

Из келейного своего уединения, тяжело болеющий, он не переставал следить за всеми выдающимися событиями, происходящими как в Русской Православной Церкви, так и делами государственно-общественными.

Так, в дни Священного Коронования Их Императорских Величеств, в 1896 году, появляется в «Душеполезном чтении» статья его, посвященная сему торжеству. В том же 1896 году уже отдельной книгой вышло слово игумена Тихона о восшествии на престол Государя Императора Николая II.

Книга называлась «К великому и пресветлому торжеству священного коронования благочестивейших наших Государя Императора Николая Александровича и Государыни Императрицы Александры Федоровны».

Особенно болезненно он всегда воспринимал современные проявления «зловерия и неверия человеческого, до глубины души болел о сем старец… Особенно занимал его вопрос о достойном прохождении великого и святого служения иерейского, и в связи с сим о задачах духовного образования и воспитания» [51].

Нельзя не упомянуть и о важном событии в жизни Вышенской пустыни, о событии, свидетелем которого был сам отец игумен. Это посещение обители Великим князем Сергеем Александровичем и его супругой Великой княгиней Елисаветой Феодоровной.

В 1886 году на страницах «Тамбовских епархиальных ведомостей» было опубликовано повествование, написанное игуменом Тихоном, о пребывании Их Императорских Высочеств с 12 по 15 сентября 1886 года в имении князя Эммануила Дмитриевича Нарышкина.

Эммануил Дмитриевич Нарышкин (1813-1901) — обер-камергер, крупный землевладелец и благотворитель, единственный сын гофмейстера, богатейшего человека своей эпохи Дмитрия Львовича Нарышкина и знаменитой красавицы Марии Антоновны Святополк-Четвертинской. За свою просветительскую деятельность и благотворительность Э.Д.Нарышкин неоднократно удостаивался благодарственного рескрипта Государя Императора Александра II.

По отзывам современников, Эммануил Дмитриевич «был благородным, скромным, великодушным, не бойким на словах, но умный на деле» [52]. А граф Сергей Юльевич Витте характеризовал его «как честнейшего, благороднейшего дворянина и царедворца» [53].

Э.Д.Нарышкин скончался в Санкт-Петербурге, погребен же был на кладбище Тамбовского Казанского мужского монастыря — самом почетном городском некрополе. К сожалению, это кладбище было уничтожено в годы атеистического безумия.

Вторая жена Эммануила Дмитриевича (с 1871 года) — Александра Николаевна Чичерина (1839-1919 гг.), дочь Н.В.Чичерина и родная сестра Б.Н.Чичерина, известного юриста и философа, профессора Московского университета, родная тетка Г.В.Чичерина. За заслуги мужа она была пожалована в кавалерственные дамы ордена святой Екатерины (15.05.1883 года) и в статс-дамы двора (в 1915 году).

После кончины супруга Александра Николаевна продолжила дела благотворительности. В годы Русско-японской войны она активно участвовала в создании лазаретов для раненых солдат. Живя подолгу в Тамбове, занималась его благоустройством, за деятельность на благо Отечества и города по решению местной Думы в 1914 году ей было присвоено звание почетной гражданки Тамбова.

В 1919 году она была приговорена большевиками к расстрелу. Князь С.М.Волконский писал: «Расстрелы продолжались. Стали подбираться к старикам… Старуха Нарышкина, бывшая статс-дама, богатая основательница Нарышкинского общежития в Тамбове, давно мозолила глаза. Она была родная тетка Чичерина, знаменитого наркоминдела… Высокое родство с Чичериным не спасло старуху Нарышкину: или Чичерин не пожелал вступиться, или, как неоднократно объявлялось, "приказ опоздал". Ее подняли на телегу, повезли. Она была мужественна, но по дороге у нее сделался разрыв сердца, и она избежала "человеческого суда"» [54].

Имение Нарышкиных «Быкова Гора» имеет славную историю, которая восходит ко временам Императора Петра Великого: «На протяжении XIX-XX веков, а теперь уже и XXI столетия судьба Вышенского монастыря незримыми нитями связана с Быковой Горой. Это и вклады Нарышкиных, обеспечивавшие безбедное существование Успенской Вышенской пустыни, и совместные труды на ниве благотворительности и просвещения. Примечательно и то, что после долгого периода запустения, царившего как в монастыре, так и в усадьбе на Быковой Горе, сердце возрожденной Вышенской обители забилось именно здесь, на Быковой Горе… которая входила в огромные земельные вотчины на территории Тамбовской губернии (Кирсановский, Борисоглебский, Моршанский, Шацкий уезды), которые во второй половине XVII века были отданы с Высочайшего повеления Петра I в дар дяде Царя по линии матери — Льву Кирилловичу Нарышкину» [55].

Именно здесь на Быковой Горе, счастливые Нарышкины, — Эммануил Дмитриевич и Александра Николаевна, в 1870-х годах своими неутомимыми стараниями построили уникальный усадебный комплекс.

«Усадьба на Быковой Горе стала летней резиденцией Нарышкиных, где царил особый уклад жизни со своими традициями и ритуалами. Здесь не было ничего не продуманного, все подчеркивало утонченный вкус владельцев. Центром усадьбы стал просторный двухэтажный барский дом (частично сохранившийся до наших дней). Здание с замысловатыми стрельчатыми окнами, закрытыми переходами, средневековыми башенками и резными балконами, с которых открывался живописный вид на пойменные луга реки Цны… В одной из зал барского дома располагалась обширная библиотека, насчитывающая сотни томов бесценных книг, периодических изданий на русском и иностранных языках. Во всех комнатах усадьбы, в том числе в специальной молельной, висели иконы с лампадами, среди которых находилась и чудом сохранившаяся до наших дней особо чтимая фамильная икона с изображением небесных покровителей семьи — мученика Мануила и великомученицы Екатерины. Особое место в усадебном комплексе занимала миниатюрная деревянная церковь в исконно русском строго православном стиле, возведенная Э.Д.Нарышкиным в честь святой вмч. Екатерины, небесной покровительницы его первой жены, о которой он навсегда сохранил добрую память» [56].

В 1871 году, еще до своего полного затвора, по просьбе Эммануила Дмитриевича Нарышкина, домовую церковь в честь великомученицы Екатерины освятил Преосвященный Феофан.

В своей проповеди после освящения храма 26 октября 1871 года он сказал: «Скажу и еще нечто более близкое сердцу. Заведение здешнее есть памятник об отошедшей, любимой особе. Но какой бы вы ни воздвигли памятник, сам памятник не поминает, как бездушный, а сторонние посмотрят, подивятся, а о том, для кого памятник, и не вспомнят. Одна церковь есть памятник поминательный. Пусть никто другой не поминает, она одна будет поминать непрестанно, и притом таким поминанием, которое всегда доходить будет до поминаемой» [57].

Хорошо было известно и попечение Нарышкиных о Вышенской пустыни: «Во многом благодаря их капиталовложениям настоятель монастыря архимандрит Аркадий, близко знавший Нарышкиных, смог претворить в жизнь грандиозные планы по строительству, благоустройству и обновлению обители. В благодарность братия монастыря навсегда внесла их имена, как и Сергея Кирилловича, в Синодик с непременным поминовением за Божественной литургией, творя особый чин панихиды в день кончины благодетелей. Помимо чисто деловых отношений, Нарышкиных и настоятеля Вышенской пустыни соединяли еще и очень теплые дружеские отношения» [58].

В сентябре 1886 году именно здесь, на Быковой Горе останавливались Августейшие паломники Великий князь Сергей Александрович, его брат Великий князь Павел Александрович и Великая княгиня Елисавета Феодоровна. Нарышкины оказали им торжественный прием, совмещенный с осмотром имения и всех местных достопримечательностей. Все вместе они молились в усадебном храме и дважды посетили Вышенскую пустынь.

Описание этого паломничества было включено в книгу «Паломничество Великого Князя Сергея Александровича и Великой Княгини Елисаветы Феодоровны в Вышинскую пустынь, Святой град Иерусалим и Ярославскую губернию», изданную в 2010 году в рамках совместного проекта Нижегородского Вознесенского Печерского монастыря и благотворительного фонда «Возрождение культурного наследия». Описание также вошло и в альбом «Паломничества Ее Императорского Высочества Великой княгини Елисаветы Феодоровны по святым местам», изданный в рамках того же проекта в 2014 году.

Читая строки паломничества Августейших особ, нельзя не подивиться их вере, радости и молитвенному настрою: «С 12 по 15 сентября сего 1886 года, в летописях нашего захолустного уголка необъятной нашей матушки Руси православной, совершилось необычное, великое, светлое и радостное событие, достойное памяти вечной из рода в род.

В 4 ½ часа пополудни, 12 сентября, прибыли в имение действительного тайного советника Е.Д.Нарышкина (Быкову Гору), высокие гости: Их Императорские Высочества, Благоверный Государь Великий Князь Сергий Александрович, с супругой своей Великой Княгиней Елисаветой Феодоровной и Благоверный Государь Великий Князь Павел Александрович, в сопровождении графа Шнейбока и фрейлины княжны Васильчиковой…

В 2 часа пополудни на Воздвижение, настоятель Вышинской Пустыни с братиею приготовились к торжественной встрече высоких гостей. Хотя Великие Князья еще до приезда своего предупреждали гг. Нарышкиных, что не желают никаких торжественных себе встреч, так как едут частно, неофициально, но ради выражения верноподданнических чувств и уважения к высоким гостям, — и своих с братиею и всего собравшегося многочисленного народа, — архимандрит просил письменно гг. Нарышкиных доложить Их Императорским Высочествам, что желает встретить Их у себя торжественно, со святынею. Ответ последовал, что Их Высочества не уклоняются и от торжественной встречи, ради народа. И вот пошло необыкновенное оживление как в Пустыни, так и между огромною массою православного люда, ожидавшего Великих Князей. Прекрасный летний Вышинский собор был весь услан коврами, три престола облачены по праздничному, украшены первою утварью, царские врата все отворены, зажжены у местных и всех икон свечи, три большие висячие паникадила тоже засветились; настоятель со всеми иеромонахами и иеродиаконами облачились в великолепные, шитые золотом по бархату, ризы и стихари и — ждали... Вдруг ударил большой монастырский колокол, — и процессия с крестным ходом двинулась из храма к св. вратам: братия попарно, за ними клиросные, затем иеродиаконы с кадилами и подсвечниками, один с водосвятною чашею, иеромонахи со св. иконами, казначей с иконою Богоматери Казанской Вышинской — копией с чудотворной иконы, и во главе настоятель со св. крестом. Поистине, это было великое церковное и царское торжество: святыня церковная — св. крест, иконы, развевающиеся тихо хоругви, великолепные облачения на священнослужителях, блистали при ясном солнце светлого дня; затем несметное множество народа, выстроившегося в два ряда от св. врат до самого монастырского леса. Тихо и мирно было ожидание, не требовалось никаких полицейских властей, да и не было их. Высокие гости — Великие Князья из усадьбы гг. Нарышкиных выехали по реке Цне на лодке, в сопровождении своей свиты и гг. Нарышкиных; доплыв до моста чрез р. Цну, вышли на берег, и на приготовленных лошадях в открытом экипаже изволили ехать по главной дороге, среди соснового леса к монастырю. Благовест не умолкал...

И вот только лишь из леса показался экипаж с высокими гостями, начался красный звон во вся... Великие Князья, с сопровождающими Их особами, сошли с экипажа и, по усыпанной песком дорожке, тихо шествовали к св. вратам, а стоявший по обе стороны густыми шпалерами православный люд, мгновенно, как один человек, весь пал на колена, и поклонился до земли шествующим, смотря и радуясь на дорогих гостей, родных Братьев своего Царя Батюшки.

Приближаясь к стоящей святыне, Благоверные Князья обнажили головы и, дойдя до разосланного на дорожке ковра, остановились и крестясь приложились к св. кресту, поднесенному Им настоятелем пустыни, окроплявшим Их при этом св. водою. Процессия с крестным ходом, при пении клиросными тропаря: "Заступнице Усердная", двинулась чрез св. врата в храм. Войдя в храм, при пении клиросными входного: "Достойно есть", высокие гости стали на правой стороне, на приготовленное, устланное коврами для них, место, а братия иеромонахи, с настоятелем во главе, стали в ряд на левой стороне. Храм наполнился весь народом, занявшим все и окна, но нисколько не стеснявшим Великих Князей. Св. церковь во всем святолепном украшении сияла, как селение небесное. По окончании пения — "Достойно есть" — первый диакон (П. Голосницкий, прибывший и в монастырь) сказал сугубую ектению, на которой за Государем Императором, Государынею Императрицею, за Наследником Цесаревичем, именовались Их Высочества. По отпусте, диаконом провозглашено многолетие применительно к ектении, а певчие пропели многая лета. Осенив св. крестом троекратно Их Высочества и предстоящих, настоятель поспешно сошел с амвона и поднес крест высоким гостям; лобызая при этом Их руки, взаимно и сам удостоился целования своей благословляющей руки. За тем настоятель предложил Их Высочествам св. икону Богоматери Казанскую — Вышинскую. Благоверные Князи спросили: это чудотворная икона? Настоятель отвечал: это заместительница чудотворной, а подлинная возвращается из г. Моршанска в обитель. Потом настоятель пригласил Благоверных Князей во св. алтарь, ходил с ними, облаченный с крестом в руках, ко всем трем престолам, показывая святыню и утварь своего храма. Великий Князь Сергий Александрович спрашивал: давно ли существует монастырь, есть ли замечательные святыни и древности... Настоятель отвечал: монастырь существует с 1625 года, но по крайней бедности его в прежнее время, никаких замечательных древностей и святынь в нем нет; летопись в монастыре, в прежнее время, не велась, есть только краткие отрывочные исторические сведения в архиве, а главный архив в конце 17 столетия, по преданию, истреблен пожаром. Только с 1827 года, когда явилась в монастыре главная его теперешняя святыня — чудотворная Казанская икона Богоматери, он стал поправляться. По выходе из алтаря, архимандрит с братиею проводили высоких гостей с крестным ходом, в том же порядке, как встречали, за св. врата. У св. врат опять приложившись к кресту, высокие гости простились с архимандритом и изволили шествовать среди ликующего огромного множества народа, грянувшего громкое ура!, с обычным бросанием шапок вверх…

Так совершилось в Вышинской пустыни двойное радостное торжество: празднование церковное – поклонение животворящему кресту Царя Небесного, и Царское – встреча Царских высоких родных Братьев, удостоивших своим посещением смиренную иноческую обитель» [59].

Святитель Феофан, пребывающий в это время в обители в полном затворе, не сделал исключение для Высоких паломников. Принимая иногда в затворе лиц духовного звания, он не делал исключения для мирских людей. У них имелась лишь возможность общаться с ним путем переписки.

Преосвященный ограничился только передачей Высоким паломникам в благословение Вышенской иконы Божией Матери и своих сочинений, а Его Высочество Сергей Александрович и его супруга Великая княгиня Елисавета Феодоровна пожаловали свои фотографические кабинетные портреты Святителю и настоятелю монастыря архимандриту Аркадию [60].

Святитель Феофан скончался 6 января 1894 года в великий праздник Богоявления. В некрологе, написанном его духовным отцом игуменом Тихоном, так описана его кончина: «Во сколько часов дня скончался подвижник Христов, об этом с точностью неизвестно. После полудня 6 января келейник почившего преосвященного был при нем и никаких признаков на скорую кончину не заметил, но в 5 часов вечера он нашел его уже бездыханным. Покойный лежал на постели со сложенными на груди крестообразно руками и с закрытыми глазами» [61].

Недолго прожил отец Тихон без своего дорогого аввы. Господь послал блаженную кончину ему. Как написал один Вышенский инок: «Умилительно слышать псаломския слова, которые и по ныне часто сбываются: честна пред Господом смерть преподобных Его. Покойный о. игумен пред смертью 8 суток ничего не ел и кроме малой меры воды ничего не пил, ибо стомах его ничего не принимал. Вечером, накануне смерти, о. игумен пожелал причаститься св. Христовых Таин и пособороваться, что и исполнили три иеромонаха с диаконом, при большом стечении монашествующих, в числе коих был и я. Но не верилось мне, что заутра не будет с нами отца игумена; все время соборования он сидел невозмутимо, усердно молился Богу, часто взывая к Нему…

Соборование кончилось. О. игумен трогательно со всеми простился, и иноки с молитвою на устах разошлись по кельям. На ночь с о. Тихоном остался один старичок-послушник, который рассказывал после, что о. игумен от усилившейся болезни всю ночь напролет не спал. Бодрствовал с ним и старичок, но в преполовившейся ночи заснул. Когда же проснулся старичок, то с удивлением увидал о. игумена спокойно сидящего в кресле, в котором он часто, сидя по немощи, маливался. Старичок сначала подумал, что о. игумен, успокоившись, уснул, но оказалось, что он уснул крепким, непробудным сном и нескоро встанет» [62].

Игумен Тихон отошел ко Господу 23 декабря 1896 года и был погребен в Вышенской пустыни у алтаря монастырского Казанского собора.

Его житие ярко раскрывает богатый духовный мир почившего и может послужить всем нам ориентиром и спасительным маяком в нашей жизни.

Со святыми упокой, Христе Боже, душу усопшего раба Твоего игумена Тихона и сотвори ему Вечную память!

Ныне на месте братского кладбища в Вышенской обители у алтаря Казанского собора стоит большой деревянный крест и сохранилось несколько надгробных камней и плит от некрополя, перенесшего лихие атеистические годы. К сожалению могильной плиты отца Тихона не сохранилось, или же она пока еще сокрыта от нас.

Летом 2019 года Господь привел меня вместе с семьей в Вышенскую обитель. Мы провели здесь целый день, любовались природой, посетили прекрасный музей, расположенный в кельях Святителя Феофана, приложились к его святым мощам, помолились на месте монастырского некрополя и вознесли молитвы об упокоении отца игумена Тихона.

Посетили мы и расположенную совсем рядом с обителью церковь во имя святого преподобного Сергия Радонежского в селе Эммануиловка.

В XIX веке, вплоть до отмены крепостного права в 1861 году, село принадлежало дворянскому роду Нарышкиных. Его последним владельцем был Эммануил Дмитриевич Нарышкин, в честь которого село и получило свое второе название — Эммануиловка.

В 1860 году по инициативе и на средства Эммануила Дмитриевича в селе была построена новая деревянная теплая церковь во имя преподобного Сергия Радонежского.

В 1930 году Сергиевский храм был закрыт, но уже с 1945 году служения в нем были возобновлены. С 1947 года здесь находится Вышенская Казанская икона Божией Матери, сохраненная священником Василием Яковлевым.

В 1970-1980-е годы к священнику Георгию Глазунову в храм стали приезжать преподаватели и учащиеся московских духовных школ. Наиболее заметным плодом деятельности этого «православного центра» стала подготовка к канонизации Святителя Феофана.

Его причисление к лику святых состоялось в 1988 году, а готовилось оно с 1973 года, под покровительством архимандрита Кирилла (Павлова) и при непосредственном участии отца Георгия Глазунова, а также бывавших в Эммануиловке известных лаврских богословов — архимандритов Георгия (Тертышникова), Елевферия (Диденко) и игумена Марка (Лозинского).

С 1988 по 2002 год святые мощи Вышенского Затворника хранились в храме, после чего были перенесены в монастырь.

Здесь же у алтаря храма покоится и отец архимандрит Аркадий (Честонов). Со слов отца Георгия Глазунова, бывшего свидетелем и участником перезахоронения его останков: «Архимандрит Аркадий был не из простых монахов, про него святитель Феофан говорил, что он стяжал дар Иисусовой молитвы… Обретали останки ночью, тайно. Могила была между двумя сараями на территории бывшего Вышенского монастыря. Мы специально провели свет, уже приготовились вскрывать могилу, как вдруг поняли, что все вокруг заложено плитами. Куда ни стукнем, все замуровано. А как в чужой сарай-то залезешь? Ребята уже измучились, никак не могут найти край могилы… Все-таки пришлось подкопать под чей-то сарай, нашли край плиты и начали вскрывать. Дошли до кирпичного склепа, посветили внутрь фонариком и увидели гроб. "Ребята, – говорю, – разбираем склеп, но только очень осторожно, чтобы ничего вниз не упало". И они очень тщательно, кирпичик за кирпичиком, стали разбирать. Спустился вниз, а в склепе – вода, сантиметров тридцать. Чистейшая! Родничок из угла бил. Черпаю воду и подаю наверх. Одной ногой стою на кирпичной кладке, другой – на доске. А посередине – крышка от гроба. Снял ее – лежит архимандрит Аркадий. А где же гроб? Видимо, когда вода прибывала, гроб всплыл, перевернулся, тело ушло вниз под крышку, а гроб оттеснило к стенке. И я на нем, оказалось, стою. Мы приготовили новый гробик. Но и этот сохранился в хорошем состоянии. Представляете, 85 лет прошло, а он полностью цел! И, тем не менее, мы все равно положили тело архимандрита Аркадия в новый гробик, который в свою очередь поставили в старый.

Стали поспешать, так как от властей было распоряжение, чтобы никто ничего не видел. Когда я специально встречался с властями, они сначала попросили описать, что за человек был архимандрит Аркадий. Я написал на нескольких страницах все, что знал о нем: о настоятельстве, строительстве школ, просветительской и других видах деятельности. Последовало разрешение с оговоркой, что все должно быть совершено втайне. Так мы и сделали. К семи утра уже перевезли останки к храму Преподобного Сергия в Эммануиловку. Быстро вырыли могилку. Отслужили панихиду и захоронили. Удивительно, что когда обретали тело, архимандрит Аркадий лежал в мантии, которая полностью сохранилась. Я еще, помню, попробовал материю на прочность, но она не поддалась. И уже не стал искушаться, проверять сохранность мощей» [63].

Всей семьей мы помолились на могилке отца архимандрита Аркадия и пропели подвижнику «Вечная память». А тишина, пение птиц и красота местной природы, надолго привлекли наше внимание. Слава тебе, Милосердный Господь, что даровал нам грешным увидеть эти благословенные места!

Александр Николаевич Панин

Примечание:

- Антоний (Блум), митрополит. Любовь всепобеждающая. М., 2003. С. 174.

- Гремячево, Подсосенки. Ссылка с сайта https://ok.ru/sasovo.1/.

- Андриевский А.Е. Историко-статистическое описание Тамбовской епархии. Тамбов. 1911. С. 688.

- Игумен Тихон, подвижник Вышенский. Душеполезное чтение. М., 1899. Ч. III. С. 599.

- ГАТО. Фонд 181, опись 1, дело 2141. Л. 5об.-6.

- Ларин Н. Игумен Тихон (Ципляковский-Сперанский). По личным воспоминаниям. Тамбовские епархиальные ведомости. 1915. № 13-14. С. 311.

- Памяти архимандрита Аркадия. Вышенский листок. № 11 (67). 2015. С. 1.

- Архимандрит Аркадий. Ссылка с сайта http://svtheofan.ru/.

- Вышенская Чудотворная икона Казанской Божией Матери. Тамбовские епархиальные ведомости. 1867. № 12. С. 544.

- Игумен Тихон. Общежительная Вышенская Успенская пустынь. Исторический очерк и описание оной. Тамбовские епархиальные ведомости. 1881. № 7. С. 246-247.

- Феодосий (Васнев), митрополит Тамбовский и Рассказовский. Святитель Феофан Затворник в Вышенской пустыни. Ссылка с сайта https://azbyka.ru/otechnik/.

- Полное собрание творений Святителя Феофана Затворника Вышенского. Ссылка с сайта http://theophanica.ru.

- Путь к совершенной жизни. О русском старчестве. М., 2006. С. 286.

- Корсунский И. Преосвященный епископ Феофан, бывший Владимирский и Суздальский. Биографический очерк. М., 1895. С. 160.

- И. Т. Преосвященный епископ Феофан. Тамбовские епархиальные ведомости. 1894. № 5. С. 78.

- Смирнов П.А. Жизнь и учение Святителя Феофана Затворника. Калуга. 2004. С. 102.

- Там же. С.103.

- И. Т. Преосвященный епископ Феофан. Тамбовские епархиальные ведомости. 1894. № 5. С. 79.

- Игумен Тихон (Цыпляковский) проживал в Вышенской обители с 21 августа 1864 года по 26 июля 1868 года, с 10 мая 1871 года по 10 апреля 1874 года и с 30 апреля 1886 года по самый день своей блаженной кончины.

- Корсунский И. Преосвященный епископ Феофан, бывший Владимирский и Суздальский. Биографический очерк. М., 1895. С. 159.

- ГАТО. Фонд 181, опись 1, дело 2141. Л. 5об.-6.

- Игумен Тихон, подвижник Вышенский. Душеполезное чтение. М., 1899. Ч. III. С. 599-600.

- Житенев С.Ю. История возникновения и богословский смысл православного паломничества. Русский Паломник. М., 2007. № 4. 43-44.

- Творения святых отцов в русском переводе, издаваемые при Московской Духовной академии. М., 1871. Т. 45. С. 461.

- Ларин Н. Игумен Тихон (Ципляковский-Сперанский). По личным воспоминаниям. Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов. 1915. № 13-14. С. 312.

- Левин О.Ю. Тихон Вышенский (Иаков Григорьевич Цыпляковский), игумен (К 175-летию со дня рождения). Ссылка с сайта http://www.tambovlib.ru/.

- Игумен Тихон, подвижник Вышенский. Душеполезное чтение. М., 1899. Ч. III. С. 600.

- Ларин Н. Игумен Тихон (Ципляковский-Сперанский). По личным воспоминаниям. Тамбовские епархиальные ведомости. Тамбов. 1915. № 13-14. С. 312.

- ГАТО. Фонд 181, опись 1, дело 2141. Л. 5об.-6.

- Там же. Л. 7.

- Там же.

- Там же.

- РГИА. Фонд 796, опись 160, дело 1580а. Л. 1-2об.

- Смолич И.К. Русское монашество. Жизнь и учение старцев. М., 1999. С. 375.

- Трифон (Туркестанов), митрополит. Древнехристианские и оптинские старцы. М., 2006. С. 47.

- Венедикт (Кулешов), иеромонах. Наставления духовным чадам преподобного Феодора Санаксарского. Ссылка с сайта http://voskres.ru/podvizhniki/feodor

- Там же.

- ГАТО. Фонд 181, опись 1, дело 2141. Л. 7-8.

- Там же. Л. 8.

- РГИА. Фонд 796, опись 167, дело 44. Л. 1-2.

- Там же. Л. 2.

- Там же. Л. 24-24об.

- Ларин Н. Игумен Тихон (Ципляковский-Сперанский). По личным воспоминаниям. Тамбовские епархиальные ведомости. 1915. № 13-14. С. 312-313.

- РГИА. Фонд 796, опись 167, дело 44. Л. 3.

- Святитель Феофан Затворник. Ссылка с сайта http://lubovbezusl.ru/.

- Стрижев А.Н. Сергей Нилус. Тайные маршруты. М., 2007. С. 37.

- Игумен Тихон. Петр Иванович Салтыков-слепец. Некролог. Тамбовские епархиальные ведомости. 1889. № 15. С. 705-706.

- Игумен Тихон, подвижник Вышенский. Душеполезное чтение. М., 1899. Ч. III. С. 602.

- Там же. С. 603-604.

- Там же. С. 603.

- Там же. С. 604.

- Иордан Ф.И. Записки ректора Академии художеств. М., 1918. С.178.

- Витте С.Ю. Царствование Николая II. Воспоминания. 1894-октябрь 1905 г. М. 1960. Т. 2. С. 265.

- Волконский С.М. Мои воспоминания. М., 1992. Т. 2. С. 281.

- Быкова Гора — подворье Свято-Успенского Вышенского монастыря. Свято-Успенский Вышенский женский монастырь. 2014. С. 3-4.

- Там же. С. 11-12.

- Слово на освящение храма Его Превосходительства Еммануила Дмитриевича Нарышкина. Тамбовские епархиальные ведомости. 1871. № 11. С. 615.

- Быкова Гора — подворье Свято-Успенского Вышенского монастыря. Свято-Успенский Вышенский женский монастырь. 2014. С. 18.

- Тихон, игумен. Пребывание Их Императорских Высочеств Благоверного Великого Князя Сергия Александровича с супругою его Великой Княгиней Елисаветой Феодоровной и Благоверного Великого Князя Павла Александровича в имении гг. Нарышкиных и двукратное посещение Их Высочествами Вышинской пустыни. Тамбовские епархиальные ведомости. 1886. № 21. С. 856-863.

- Там же. С. 863. // Корсунский И. Преосвященный епископ Феофан, бывший Владимирский и Суздальский. Биографический очерк. М., 1895. С. 168.

- И. Т. Преосвященный епископ Феофан. Тамбовские епархиальные ведомости. 1894. № 5. С. 83.

- Игумен Тихон, подвижник Вышенский. Душеполезное чтение. М., 1899. Ч. III. С. 606.

- Обретение мощей двух угодников Божиих. Ссылка с сайта https://pokrov.pro/.