Источники приобретения дворянского достоинства

Жалованная грамота дворянству, утвержденная Императрицей Екатериной II в 1785 г., устанавливала порядок приобретения и доказательства дворянства, его особые права и преимущества, в том числе свободу от налогов и телесных наказаний, а также от обязательной службы. Учреждалась дворянская корпоративная организация с местными дворянскими выборными органами. Впервые была узаконена такая категория, как личные дворяне.

Жалованная грамота дворянству, утвержденная Императрицей Екатериной II в 1785 г., устанавливала порядок приобретения и доказательства дворянства, его особые права и преимущества, в том числе свободу от налогов и телесных наказаний, а также от обязательной службы. Учреждалась дворянская корпоративная организация с местными дворянскими выборными органами. Впервые была узаконена такая категория, как личные дворяне.

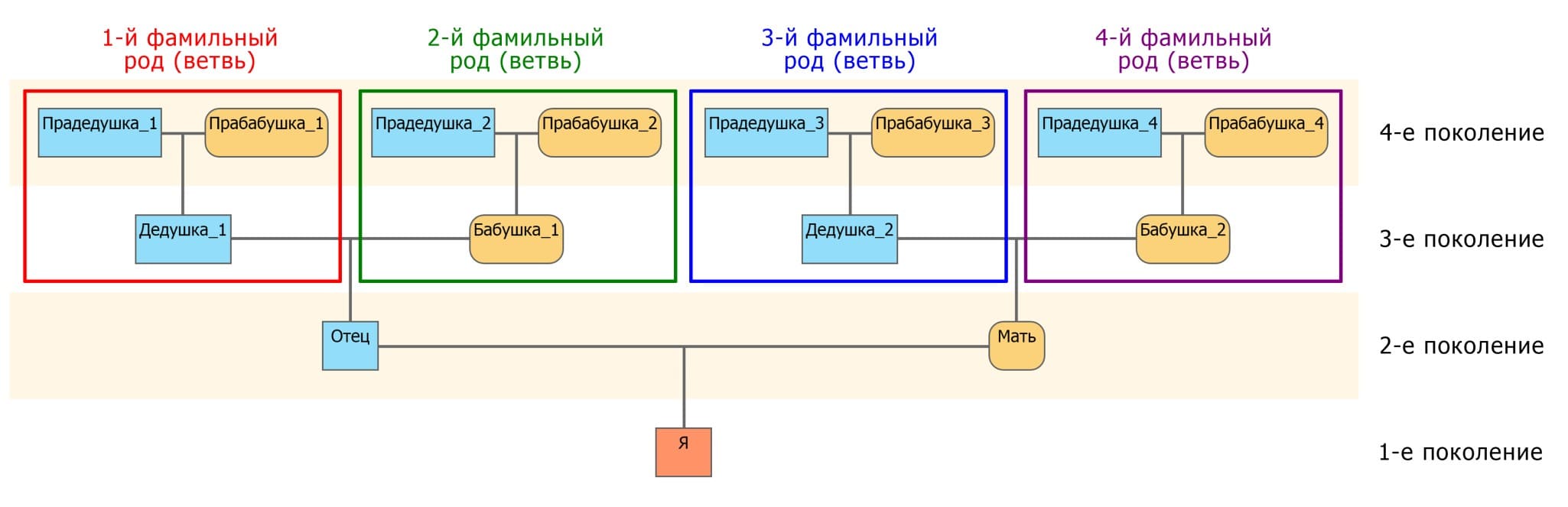

Потомственное дворянство передавалось по наследству. Женщины недворянского происхождения приобретали дворянство при вступлении в брак с дворянином. При этом они не утрачивали дворянских прав при вступлении во второй брак в случае вдовства. В то же время женщины дворянского происхождения не утрачивали дворянского достоинства при вступлении в брак с не дворянином, хотя дети от такого брака наследовали сословную принадлежность отца.

Дворянство могло быть приобретено специальным Высочайшим пожалованием, но на практике такие случаи были весьма редкими. «Табель о рангах» четко определял порядок приобретения дворянства службой.

Еще один источник приобретения дворянского достоинства — награждение одним из российских орденов:

- В 1722-1845 гг. потомственное дворянство давалось за выслугу первого обер-офицерского чина (прапорщика, корнета) на военной службе и чина коллежского асессора на гражданской и за награждение любым орденом Российской Империи.

- В 1845-1856 гг. — за выслугу чина майора и статского советника, и за награждение всеми степенями орденов святого великомученика Георгия, святого равноапостольного Владимира и первыми степенями других орденов.

- В 1856-1900 гг. планка еще поднялась, и выслужиться надо было до полковника, капитана 1-го ранга, действительного статского советника.

- В 1900-1917 гг. повысился ценз по орденам — потомственным дворянином мог стать только награжденный орденом святого равноапостольного Владимира 3-й степени.

Просить о возведении в потомственное дворянство могли внуки личных дворян (потомки двух поколений лиц, получивших личное дворянство и состоявших на службе не менее 20 лет каждый), старшие внуки именитых граждан (звание, существовавшее с 1785 по 1807 гг.) по достижении 30-летнего возраста, если их деды, отцы и сами они «сохраняли именитость беспорочно». При присоединении новых территорий к Империи местная знать, как правило, включалась в состав российского дворянства.

Независимо от способа получения потомственного дворянства, все потомственные дворяне в Российской Империи пользовались одинаковыми правами. Различия были лишь в зависимости от размеров недвижимости — от нее зависела степень полноправности участия дворян в дворянских выборах.

Всех дворян Российской Империи можно было разделить на три разряда:

- Дворяне, внесенные в родословные книги и владеющие недвижимым имуществом в губернии. Дворянин должен был записываться в родословную книгу той губернии, где имел постоянное место жительства, если владел там какой-либо недвижимостью. Дворяне, имевшие необходимый имущественный ценз сразу в нескольких губерниях, могли записываться в родословные книги всех тех губерний, где желали участвовать в выборах.

- Дворяне, внесенные в родословные книги, но недвижимым имуществом не владеющие. Они вносились в книгу той губернии, где их предки владели имением.

- Дворяне, не внесенные в родословные книги.

В 1861 г. Император Александр II Освободитель отменил крепостное право. Это стало первым шагом к утрате дворянством былого положения. Оно по-прежнему оставалось привилегированным и самым высшим сословием России. Но отныне имущественная база существования дворян — помещичье землевладение — была подорвана начавшимся процессом выкупа земли. Многим бывшим представителям высших родов пришлось всерьез заняться сельским хозяйством, либо переехать в города и стать простыми чиновниками, лицами свободных профессий и даже коммерсантами.

Дворяне имели следующие привилегии:

- Право владения населенными имениями (до 1861 года);

- Свобода от обязательной службы (в 1762-1874 гг., позже была введена всесословная воинская повинность);

- Свобода от земских повинностей (до 2 половины XIX века);

- Право поступления на государственную службу и на получение образования в привилегированных учебных заведениях (Пажеский корпус, Императорский Александровский лицей, Императорское училище правоведения, куда принимались дети дворян из 5-й и 6-й частей родословной книги и дети лиц, имевших чин не ниже 4-го класса);

- Право корпоративной организации.

Можно считать, что после 1861 г. серьезных дворянских привилегий уже не существовало. Но, несомненно, потомки российского дворянства имеют право гордиться своим происхождением.

При этом до переворота 1917 г. дворяне, хотя и составляли всего 1% от населения (610 тысяч человек в середине XIX века), но по-прежнему оставались главным управляющим и культурным сословием государства.

Профессиональные услуги по поиску корней, а также восстановлению жалованных грамот дворянству и городам

Итак, если речь идет о дворянских родах, то существует большая вероятность найти следующую информацию: родословную роспись рода, родословные схемы, информацию о служебной деятельности (как гражданской, так и военной), данные о родственных связях дворянина, сведения о землевладениях и земельных сделках, а также информацию о крепостных крестьянах.

Сотрудники Историко-Генеалогического Центра «Архивное Дело» помогут Вам найти архивные сведения, подтверждающие принадлежность к дворянству и при Вашем желании подготовить все документы для вступления в Российское Дворянское Собрание.

Многие люди, приступающие к созданию собственного генеалогического древа, несомненно, питают надежду, что найдут среди своих предков дворян, пусть даже и не имеющих «громкие» фамилии, но ведущие свой род из глубины веков. Однако следует отметить, что обнаружение среди своих предков дворян и известных личностей — довольно длительная и крайне трудоемкая работа, требующая кропотливых архивных изысканий и изучения большого массива архивных документов.

Многие люди, приступающие к созданию собственного генеалогического древа, несомненно, питают надежду, что найдут среди своих предков дворян, пусть даже и не имеющих «громкие» фамилии, но ведущие свой род из глубины веков. Однако следует отметить, что обнаружение среди своих предков дворян и известных личностей — довольно длительная и крайне трудоемкая работа, требующая кропотливых архивных изысканий и изучения большого массива архивных документов.

Жалованная грамота дворянству, утвержденная Императрицей Екатериной II в 1785 г., устанавливала порядок приобретения и доказательства дворянства, его особые права и преимущества, в том числе свободу от налогов и телесных наказаний, а также от обязательной службы. Учреждалась дворянская корпоративная организация с местными дворянскими выборными органами. Впервые была узаконена такая категория, как личные дворяне.

Жалованная грамота дворянству, утвержденная Императрицей Екатериной II в 1785 г., устанавливала порядок приобретения и доказательства дворянства, его особые права и преимущества, в том числе свободу от налогов и телесных наказаний, а также от обязательной службы. Учреждалась дворянская корпоративная организация с местными дворянскими выборными органами. Впервые была узаконена такая категория, как личные дворяне.