Наряду с генеалогическими поисками приоритетным направлением деятельности Историко-Генеалогического Центра «Архивное Дело» является изучение истории православных храмов, городских соборов, монастырей, скитов, пустыней, различных общин милосердия, особо чтимых и чудотворных икон.

Мы можем предложить для Вас:

Наряду с генеалогическими поисками приоритетным направлением деятельности Историко-Генеалогического Центра «Архивное Дело» является изучение истории православных храмов, городских соборов, монастырей, скитов, пустыней, различных общин милосердия, особо чтимых и чудотворных икон, а также составление подробных летописей по данной тематике.

В истории человечества храмы и монастыри всегда занимали и занимают особое место. Эти величественные исторические сооружения являются не только местами поклонения и церковной жизни, но и хранят в себе богатое культурное наследие и историческую ценность. Поэтому поиск информации о них является важной задачей для историков, краеведов, археологов, специалистов по истории архитектуры и искусства, а также широкого круга исследователей, работающих в смежных областях знаний.

Поиск информации по истории храмов и монастырей является сложным, но очень захватывающим процессом. Для того чтобы полноценно охватить такую обширную тему, необходимо обратиться к разнообразным источникам информации.

Во-первых, это государственные исторические (и иные смежные) архивы, где хранится множество документов, связанных с конкретными храмами и монастырями. Среди них можно найти описания, рисунки, литографии, чертежи, фотографии, дневниковые записи и правовые акты, регулирующие их функционирование. Анализ такой информации поможет раскрыть многие аспекты истории этих святынь, начиная от их строительства и заканчивая значимыми событиями, происходившими внутри их стен.

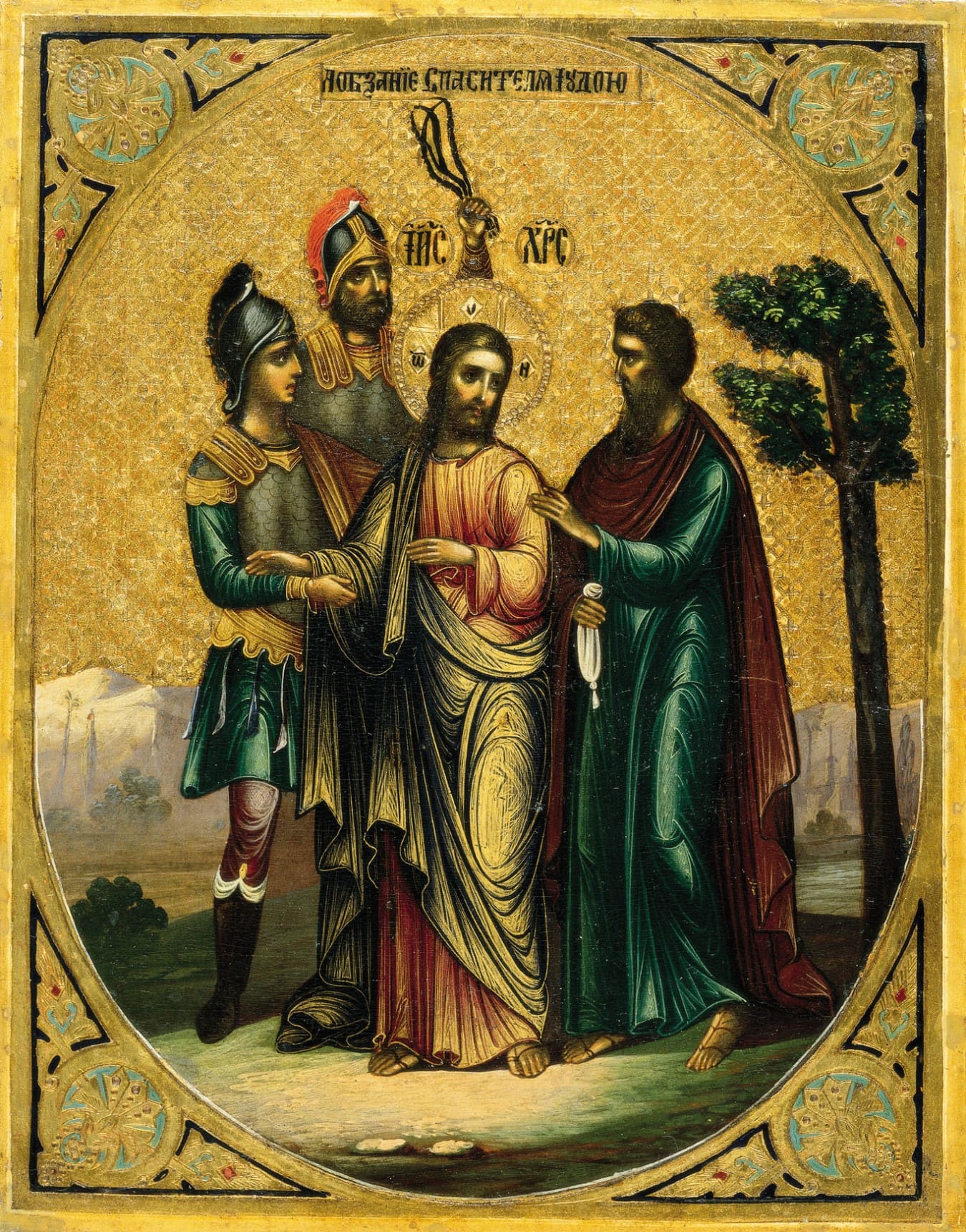

Во-вторых, необходимо обратить внимание на искусствоведческие и археологические исследования, проведенные в окрестностях данных храмов и монастырей. Такие исследования позволяют выяснить даты возведения, архитектурные особенности, различные периоды реставраций и изменений в их внешнем облике. Археологи и искусствоведы изучают различные церковные предметы и изделия (иконы, фрески, орнаменты, рукописи, гравюры, литографии, синодики и иные артефакты), чтобы реконструировать облик этих святынь и понять их роль в истории своего времени.

Кроме того, исследователи должны обратиться к литературным источникам. Монахи и священнослужители написали немало произведений, в которых описаны события, происходившие как внутри монастырских стен, так и за их пределами и оставившие свой отпечаток в истории. Биографические сведения и дневниковые записи монахов и настоятелей, религиозные своды законов – все это содержит ценную информацию о жизни и деятельности монастырей и храмов.

Важную роль в поиске информации играют также публикации, книги и альбомы, написанные специалистами в области истории храмов и монастырей, видео и аудио материалы различных конференций и круглых столов, а также диссертации и монографии. В них часто приводятся результаты научных исследований, анализируются различные источники, предлагаются авторские трактовки и интерпретации. Чтение и анализ таких работ позволяет получить глубокое понимание исторического контекста, в котором существовали эти религиозные объекты и оценить их роль в социальной и религиозной жизни общества.

Немалый пласт документов по данной теме сосредоточен в местных (районных, городских и поселковых) архивах, краеведческих, мемориальных и частных музеях. Причем, рассматривая именно коллекции музеев, с сожалением приходится констатировать такой факт, что большое количество важнейших документов и иных ценнейших экспонатов находится там именно в запасниках, куда попасть практически невозможно, как невозможно зачастую и узнать об их существовании.

Монастырское и церковное делопроизводство всегда тщательно фиксировало земельные владения, доходные и расходные статьи бюджета, церковное имущество, ремонт и постройку культовых и хозяйственных зданий, организацию благотворительности, рост некрополя, взаимоотношения с центральными и местными духовными властями и иные аспекты. Каждый монастырь, скит, пустынь, община, а также большинство церквей имели свой собственный архив. Но даже если этот архив исчез или сильно пострадал в годы господствующего атеизма, то по сохранившимся документам в фондах местной Духовной Консистории, Святейшего Синода, губернской управы, материалам в церковной и светской печати, можно составить весьма удовлетворительное историческое описание и даже полноценную летопись. Важно обнаружить эти документы и артефакты, их объединить, проанализировать и создать историческую канву.

Можно сделать вывод, что поиск информации по истории храмов и монастырей требует знаний из различных областей, таких как архивоведение, археология, искусствоведение, некрополистика, история религии и историография. Только совокупное изучение всех доступных источников позволяет оценить вклад этих святынь в историю и культуру их времени, а также понять их значение для нынешнего поколения.

Во все века и времена храмы и монастыри были социальным институтом, выполняющим нравственную, мировоззренческую и воспитательную функции, стабилизировали и объединяли общество. Каждый храм имеет свою уникальную судьбу, свой неповторимый характер. И каждый монастырь или храм – это в первую очередь история жизни многих и многих поколений людей, неразрывно связанных с этим местом.

Поэтому историческое описание любого храма или монастыря должно включать в себя жизнеописание братии, причта или членов общины, их биографии и труды, служение в ходе военных конфликтов в качестве полковых священников или сестер милосердия, подробности из жизни настоятелей и судьбы прихожан.

Важно будет также упомянуть, кто из выдающихся людей того времени был связан с этим местом, трудился, паломничал, оставил свои воспоминания в книгах или документах. Кто из известных архитекторов, живописцев и иконописцев работал на территории храма или обители, кто финансировал различные этапы строительных и иных работ. Возможно, что и Ваши предки были среди тех, кто трудился ради сего исторического памятника духа и веры, служил при нем или был там погребен. Все это будет с детальной точностью установлено сотрудниками Историко-Генеалогического Центра «Архивное Дело».

Специалисты нашего Центра подробно изучат ход строительства монастырей, подворий, общин, скитов, соборов, храмов, часовен. Мы установим имена жертвователей и меценатов, найдем их портреты, проследим их жизненный путь, отыщем оставленные ими документальные свидетельства, выявим святыни данного места и историю их обретения, осветим мрачный период атеистических гонений и раскроем исповеднический путь братии, причта и прихожан.

Наши сотрудники обладают обширным опытом в области изучения истории храмов и монастырей. Мы способны успешно находить искомую информацию, даже самую редкую, ранее недоступную для широкой общественности. Используя разнообразные источники и методики, наши специалисты соберут максимально полные и достоверные сведения об истории, архитектуре и религиозных традициях интересующего Вас храма или монастыря, помогут выявить исторические факты, связанные с исследуемой святыней.

Мы предоставляем услуги не только для индивидуальных клиентов, но и для компаний, организаций и исследовательских учреждений, которые заинтересованы в получении подробной информации о конкретном храме или монастыре. Независимо от Вашего запроса, мы гарантируем высокое качество предоставления услуг и полное удовлетворение Ваших потребностей.

Обратившись в наш Центр, Вы получите самую полную и точную информацию о конкретном храме или монастыре, даже если этой информации нет в открытом доступе.