Историко-Генеалогический Центр «Архивное Дело» предоставляет услуги по поиску информации о происхождении и истории товарных знаков, торговых марок, брендов и логотипов.

Наш Центр может предложить Вам следующие услуги:

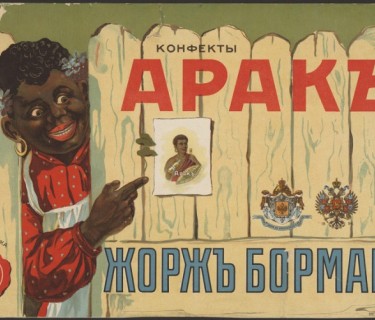

Изучение истории торговых марок – одно из важных направлений в работе Историко-Генеалогического Центра «Архивное дело». Наши сотрудники разыскивают в архивах по всей России сведения, касающиеся становления и дальнейшей деятельности различных компаний и предприятий, внесших свой вклад в развитие нашей страны и оставивших след в отечественной истории.

Стоимость услуги и срок исполнения заказа обсуждается с каждым заказчиком в индивидуальном порядке.

Звоните прямо сейчас, наши сотрудники предоставят подробную консультацию и расскажут, как начать сотрудничество +7 (495) 943-73-73, +7 (495) 778-86-86 или напишите нам письмо info@arhiv-delo.ru